شووفي نيوز- الفحيص – رفعت العلان

لمن أراد الابتعاد عن هموم الحياة والتوقف قليلا عن متابعة الاحداث السياسية والعسكرية خارجيا وداخليا، ومن اراد ان يعيش ساعات من الراحة وهدأة النفس ويرى الفرح في عيون البشر وأرواحهم، ومن أراد ان يستمتع ببراءة الاطفال وسعادتهم. سيجد ذلك هناك في بلدة الفحيص وضمن الايام العشرة لمهرجانها العريق الشامل، الكبار هناك سيجدون ضالتهم وكذلك الفتيان والاطفال يحصلون على متعتهم. نعم، هناك في الفحيص مهرجان العائلة الحاوي للفن والثقافة والتراث وأبعد من ذلك على الانسانية التي نطمح ان تسود عالمنا المتزلزل.

سيرعى سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم، حفل افتتاح مهرجان الفحيص "الاردن تاريخ وحضارة" بدورته 26، تكريما لشهداء الوطن وضحايا الارهاب من الاردنيين العسكريين والمدنيين،عند السابعة من مساء الاربعاء 2 آب 2017.

مساء الاربعاء 2 أب..الى الفحيص لا تتردد في الحضور، فلا ملل من الطريق المكتظ بالاشجار على جانبيه ولا من الجبال والاودية العامرة بالمزارع والمنازل، ولا موجة الحر الزائلة عند موعد الافتتاح، ولا من المكان العائلي الاليف الحميم في مواقع الفعاليات ولا بالتكاليف المادية، فلك أن تزور المدينة وموقع المهرجان ومشاهدة حفلات الغنائية والعروض المسرحية للاطفال على مسرح القناطر مجانا، ولمن أراد الفكر والثقافة أيضا.

ولا من غلاء التذاكر المدروسة بعناية وقيمتها التى لا تكاد تذكر، فبإمكان الزائر يتابع جميع حفلات البرنامج الفني بمبلغ 25 دينار، أي بما يعادل 3 دنانير لكل حفل من حفلات كبار الفنانين العرب والاردنيين، مثل: الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي، وسلطان الطرب جورج وسوف، وملك الهوارة عاصي الحلاني، والسوري الصداح حسين الديك، وفرقة ابداع التراث الشعبي من فلسطين، ومجموعة من الفنانين الاردنيين. ومنهم: محمد وهيب، سلوى العاص، فواد حجازي، جمانا مرجي، مهند حسين، متعب الصقار، جهاد سركيس، رامي شفيق، اسامه جبور، غالب خوري، احمد عبنده، بشاره الربضي، محمد الحوري.

الفحيص باتت جاهزة لاستقبال ضيوفها، فقد كثفت بلدية الفحيص ونادي شبابها من جهودهم الحثيثة، وظهرت المدينة بأبهى حللها من حيث الخدمات العامة ومواقف السيارات والنظافة وتجهيزات المسارح الفنية وقاعات العروض.

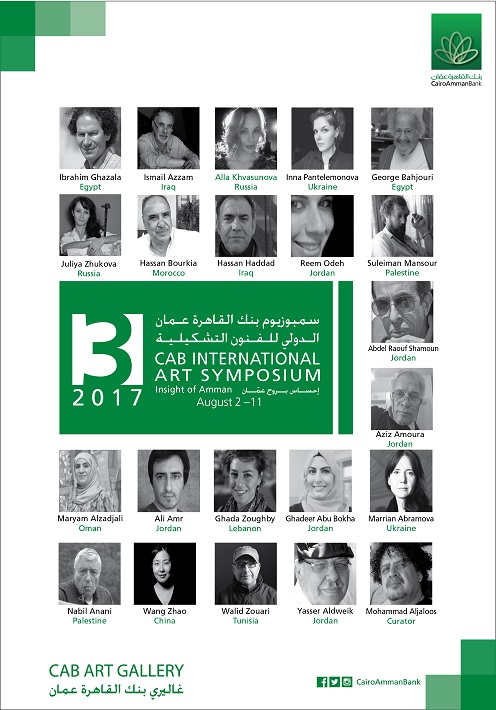

وكان مدير مهرجان الفحيص ايمن سماوي اعلن في مؤتمر صحفي عقد في مطعم زرياب بمدينة الفحيص عن فعاليات المهرجات التي جاءت زاخرة بالامسيات الفنية والثقافية والفكرية بالاضلفة الى المعروضات التراثية.