عمان- ينطلق أول مهرجان أوبرالي بالعالم العربي في عمّان بمبادرة من السوبرانو الأردنية زينة برهوم، يومي 19 و22 تموز (يوليو) المقبل، بحسب ما أعلنت شركتا “Monaco Business Development” و”TravelTalkMEDIA”.

الدورة الأولى من مهرجان عمان الأوبرالي تحظى برعاية الأميرة منى الحسين، وبإنتاج كامل لأوبرا لاترافياتا للمؤلف الموسيقي الإيطالي فيردي، وسيقام هذا العرض التاريخي في مسرح المدرج الروماني بالعاصمة عمّان الذي يبلغ عمره 2000 سنة.

وتهدف السوبرانو زينة بهذه المبادرة إلى غرس بذور الثقافة الأوبرالية النامية في الأردن والعالم العربي، إضافة إلى محاولة أن يلهم هذا فكرة إنشاء دار أوبرا تُبنى خصيصاً لهذا الغرض في عمّان، تماشياً مع خطوات متماثلة تم اتخاذها في دول عربية أخرى مثل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.

وسيتضمن العرض الأوبرالي أكثر من 150 موسيقيا وراقصا دوليين من أكثر من 10 دول، وستقوم ببطولته زينة برهوم في دور فايوليتا، أندري سفيراميندي في دور ألفريدو، سيمون سفيتوك في دور جيرمون، وآدي نابر في دور جاستون، بمصاحبة أوركسترا سيشوان الفيلهارمونية التي تضم موسيقيين من دار أوبرا لاسكالا ومواهب وموسيقيين محليين، وكورال أوبراباتومي بقيادة لورينزوتازييري، ومن إخراج لويجي أورفيو.

ويحظى مهرجان عمّان الأوبرالي بدعم أمانة عمّان الكبرى، مع شراكة استراتيجية مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة الأردنية، سفارة جمهورية الصين الشعبية، سفارة إيطاليا وسفارة جورجيا، والخطوط الملكية الأردنية الحامل الرسمي للمهرجان.

وقالت الأميرة منى الحسين، الراعية لأوبرا لاترافياتا “ساعدت زينة برهوم في وضع الأردن على خريطة الموسيقى العالمية بفضل الجهود الكبيرة التي تقوم بها هنا وفي جميع أنحاء العالم. كان دائماً من دواعي سروري العمل معها. لقد نلت متعة الاستماع إلى زينة في حفلات متنوعة واستمتعت أيضا بصوتها على الاسطوانات المدمجة كثيرا. وأعتبرها سفيرة رائعة للموسيقى في الأردن”.

وتدعم زينة أيضاً المواهب الشابة بالموسيقى والفنون في المنطقة العربية، كما تقوم بجهود دؤوبة من أجل تعزيز قضايا المرأة، السلام وأنماط الحياة الصحية والتي تتجلى في رصيدها الكبير من العروض بالأردن، الإمارات العربية المتحدة، لندن، إيطاليا، النمسا، فرنسا ولبنان مع فنانين مشهورين مثل الإيطالي باريتوني، والتر ألبرتي وروبرتو ألاجنا.

كما دُعيت زينة للمشاركة في مهرجان السلام الدولي مع أوركسترا براغ السيمفونية للشباب بقيادة رياض القدسي، وتمت استضافتها لحفل موسيقى على مسرح اليونسكو بباريس، بتنظيم السفارة الأردنية في فرنسا، تكريماً للسيدة إيرينابوكوفا رئيسة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، ضمن احتفالية بوضع موقع المعمودية في الأردن كأحد مواقع التراث العالمي.

وصرّحت زينة برهوم “خلال حياتي المهنية، كنت سعيدة للعمل مع شخصيات من جميع أنحاءالعالم، فمن خلال موسيقاي وفني، أدركت أهمية تواصل الثقافة المتبادل، وقد رأيت مباشرة كيف توفر الموسيقى جسراً هاماً يوحّد الثقافات من جميع أنحاء العالم. فعبر الموسيقى، نحن نتكلم لغة واحدة، وهي لغة يمكننا فهمها جميعا دون المترجمين الشفويين”.

وزينة برهوم هي سوبرانو كلاسيكية، أسست سلسلة القنطرة للموسيقى والفن، كما قامت بمساعدات لا حصر لها لصالح النساء، الأطفال، السلام والتقدم، وبجانب الكثير من الدعوات التي حصلت عليها زينة، دُعيت للغناء في قصر كينسينغتون في الاحتفال بالإنجازات النسائية، وتقديم الثقافات عبر المنتدى العربي العالمي للمرأة.

ألبومها بعنوان “القنطرة” يشير لجسر القوس الحجري الروماني الذي بُنيّ في اكستريم ادورا بإسبانيا. ويعكس عنوان الألبوم سعي زينة ببناء صلات قوية من التفاهم والتعاطف من خلال موسيقاها، كما سجلت مؤخراً ألبومها الثاني “القنطرة الثانية” على الهواء مباشرة وأطلق في حفل موسيقي مع أوركسترا الفيلهارموني للفيفو جوقة بقيادة لورينزوتازري، كما حصلت زينة على شهادة البكالريوس في آلات صالال مرئي بالجامعة الأميركية في الشارقة.

امستردام - تعتبر لوحة الشجرة الرمادية حدا فاصلا في تجربة الفنان الهولندي بت موندريان و التي انتقل منها بعد ذلك الى التجريدية والتجريدية الهندسية , وبعدها اصبحت لوحته مجرد شبكة من الخطوط السوداء السمكية المتقاطعة والتي تحجز في مربعاتها ومستطيلاتها الوانا حمراء وصفراء وزرقاء .

وللشجرة الرمادية شقيقة للوحة شجرة التفاح للفنان والتي تخفف الفنان من التفاصيل فيها واختزلها الى حدود بعيده حتى غدت شجرة خريفيه من جذع واغصان لا اكثر ولا اقل وفي لوحة الشجرة الرمادية الكم اللوني كبير والبناء في هندسي ومتراص .

تبدو اللوحة كتلة نصف دائريه ورغم التجريد فيها الا انها تحمل اللمسة الانطباعية وفيها من الايقاع الموسيقي الناتج عن تفرع الاغصان الكثير الحيوية الطافحه, وبالرغم من شتائية اجواء اللوحة والتي تؤشر على برودة الطقس المثلج والذي احال الشجرة الى كومة من الاغصان العارية والتي اتاحت للفنان التقاط تيارا فنيا من خلال الطبيعة التي تعد المعلم الاول .

يعتبر بيت موندريان أحد روّاد المدرسة التجريدية في الرسم. وقد اقترن اسمه بتطوير ما اسماه في ما بعد بالبلاستيكية الجديدة. وهي شكل من أشكال التجريد الذي يعتمد على رسم شبكة من الخطوط السوداء الأفقية والعمودية باستخدام الألوان الأساسية.

درس موندريان الرسم في مدرسة الفنون الجميلة بأمستردام. وعندما تخرّج عمل فيها مدرّسا.

وفي بداياته، أظهر ميلاً لرسم المناظر الطبيعية بأسلوب قريب من الانطباعية. غير انه في ما بعد تحوّل إلى الرسم التجريدي متأثّرا بدراسته للفلسفة والدين.

وفي مرحلة لاحقة، ابتكر هو ومجموعة من زملائه تيّارا فنيّا أسموه ?الأسلوب?. ولم يكن تأثير ذلك التيّار مقتصرا على الرسم، بل امتدّ ليشمل أيضا المعمار والمسرح وتصميم الأثاث., ويمكن النظر إلى لوحات موندريان باعتبارها بُنى رمزية تجسّد طبيعة رؤيته عن ثنائية الكون. فالعمودي عنده هو رمز للروحي والذكوري، والأفقي رمز للمادي والأنثوي.

كان موندريان يقول إن التجريد هو السبيل الوحيد للاقتراب من الحقيقة والعودة إلى الأصول والبدايات. لكن ذلك لا يتحقق ما لم يملك الرسّام قدرا عاليا من الوعي والحدس اللذين يمكّنانه من بلوغ أعلى درجات الإيقاع والتناغم.

عاش الفنان فترة من حياته في باريس التي التقى فيها بيكاسو وتأثر بالتكعيبية واستوعبها. غير أنها كانت مجرّد محطّة عابرة في مسيرته الفنية., وعندما سقطت باريس وهولندا بيد النازية عام 1940، انتقل للعيش في لندن ومن ثم نيويورك التي ظلّ فيها حتى وفاته.

وفي السنوات الأخيرة ظهرت فرضيّة تقول إن بوسع الكمبيوتر اليوم أن ينتج خطوطا وأشكالا وألوانا أكثر نقاءً وديناميكية وتناغماً ممّا يمكن أن يتحقق على رقعة الرسم العادية وباستخدام الألوان الزيتيّة.

اللوحة هي الطريق الرئيس في احدى ساحات «معركة فلاندرز» ابان الحرب العالمية الاولى وطابعها سوريالي لكن تكوينها مستقى من حدث حقيقي واللوحة برغم الدمار الهائل فيها الا ان الشمس المشرقة خلف كتل غيوم كثيفة على ارض المعركة تنبيء عن الانتعاش الذي سيصيب تلك الارض بعد حين من الزمن.

شعاع الشمس الثنائي في اقصى شمال اللوحة والحادين مثل نصل السيف يمنحان الارض الطاقة ويضيئان كل الاجزاء والتفاصيل في اللوحة من الغيوم وبقايا الاشجار المقصوفة والكتل الخرسانية وسطوح المياه التي تشكلت في الحفر بفعل القذائف والخنادق والهياكل الفولاذية.

وما الجنود الاربعة الظاهرون في اللوحة الا جزءا هامشيا من التفاصيل الكثيرة، فاحجامهم ضئيلة ولم يركز عليهم الرسام ناش لان الحرب وضعت اوزارها وبات الان وقت السلم والحب والبناء والازدهار.

بنى الفنان اللوحة بطريقة ذكية من خلال اكثر من منظور للحصول على تعبير اكبر في اللوحة وليمنح المتلقي حرية التجوال واراد ان يبرز كم ان الحرب بشعة وان للحياة وجه اخر اجمل من وجه الدمار.

الوانها ترابيه غباريه دخانيه غيميه في الافق لكنها تنجلي وتصفو رويدا رويدا انها الالحرب تتلاشى

ولد الفنان بول ناش في لندن يوم 11 ايار عام 1889 - 11 1946 تلقى تعليمه في مدرسة سانت بول، وكان يعد نفسه للعمل في سلاح البحرية مثل جده لأمه, بيد انه فشل في امتحاناته، وقررالاتجاه للفن كمهنة, فالتحق في الدراسة الأولى في كلية الفنون التطبيقية تشيلسي، ومدرسة لندن للحفر والطباعة الحجرية.

نصحه صديقه الشاعر غوردون بوتوملي، ان يلتحق في اكاديمية سليد للفنون في كلية جامعة لندن. 1910، فسجل في وقت لاحق وكان أول لقاء له مع أستاذ الرسم، هنري تونكس، وكان واضحا أنه لا سليد ولا تونكس يوفرا للفنان الفائدة، لكنه اعتمد على نفسه.

عند اندلاع الحرب العالمية الأولى، اجبر ناش وعلى مضض وأرسل إلى الجبهة الغربية في 1917 باعتباره ملازما ثانيا في فوج هامبشاير، وبعد أيام قليلة سقط في خندق. وكسر ضلع له فالزم المنزل ليتعافى واثناء ذلك رسم ناش اسكتشات من خط المواجهة له لانتاج سلسلة من رسوم الحرب.

خلال الحرب العالمية الثانية عمل مرة أخرى كفنان الحرب الرسمية، وهذه المرة من قبل وزارة الإعلام ووزارة الطيران حيث انجز لوحات من الجو وجميعها عن دمار الحرب وصورة المدن بعد الدمار.

ليو بوتز من قبل، احد الرسّامين الذين ارتبطت أسماؤهم بالبدايات الأولى للحركة الانطباعية. كما كان خلال حياته واحدا من الفنّانين الذين لقوا احتفاءً وتكريما من قبل دعاة الفنّ الحديث. وبالإضافة إلى الرسم، عمل بوتز أستاذا في أكثر من جامعة وبلد وكرّس حياته كلّها في سبيل الإبداع وحريّة الفنّ.

ولد ليو بوتز في يونيو من عام 1869 في منتجع ميرانو شمال ايطاليا. ودرس في أكاديمية الفنون الجميلة في ميونيخ ثمّ في أكاديمية جوليان في باريس. وأحد مواضيعه المفضّلة كان رسم الأشخاص، وخصوصا النساء.

لوحته هذه يمكن اعتبارها مثالا جميلا على الإمساك بسحر أضواء وألوان مناظر الهواء الطلق. وفيها يصوّر ثلاث نساء ورجلا وهم يتناولون الإفطار معا في إحدى الحدائق. جمال الألوان وكذلك التباينات القويّة في ما بينها، والاستخدام المبهر لضوء الشمس هي من أهم سمات هذه اللوحة.

كان ليو بوتز شخصا كثير الترحال. وقد ذهب بصحبة عائلته إلى أمريكا الجنوبية حيث قضى سنوات في البرازيل كما سافر إلى الأرجنتين والغابات المطيرة.

وعندما عاد إلى ألمانيا عام 1935، جاهر بعدائه للنظام النازي. وبعد ذلك اعتبره النظام عدوّا للشعب ووصف فنّه بـ "المنحلّ". ثم استُدعي للتحقيق معه عدّة مرّات من قبل الغستابو. وأخيرا اضطرّ إلى ترك ألمانيا خوفا من الاعتقال وقضى السنوات التالية منفيّا في هولندا.

تأثّر ليو بوتز بأعمال الرسّامين الرمزيين مثل فرانز فون ستاك واكسافير هابرمان. وأثناء إقامته في باريس أعجب بأعمال كلّ من مانيه ورينوار وبوغيرو. وعندما توفّي عام 1940 كان قد أتمّ رسم أكثر من ألفي لوحة.

كان ذلك الهدهد يطير فوق جسدها الممدَّد على الأريكة الزجاجية، حيث تتخذ مكانها بالقرب من نهر الأغاني المتدفق بين سهول تملأها زهور عبّاد الشمس وتماثيل رمادية الفراء لذئاب تجلس على كراسيٍ من الحجر .كان المشهد غريباً حدّ الدهشة، ومثيراً للريبة في الوقت نفسه. فما علاقة ذلك الطير بالمرأة المضطجعة، أو بفوج الذئاب المستغرقة بالنوم على كراسيّ الحجر؟ لم يستمر الانتظار طويلاً، حتى تحركت الشاعرة فروغ فرخزاد بتنورتها الـميني جوب، مقتربةً من تلك الذئاب، لتجلس بينها وبين زهور عبّاد الشمس، وتقرأ قصائد من كتاب بنفسجي كان في يدها. للمرة الأولى في تلك اللحظات، استمعنا إلى لغة الطير في ذلك المكان. فبعدما أغدقت فروغ على الحاضرين مقاطع من الشعر والدمع، لم ينقطع الهدهد الذي رافق الشاعرة بالغناء عن بث عظيم صوته فينا، حتى تخيلنا أننا موجودون في دار أوبرا للحِداد وللأنغام الصوفية، من أجل الاحتفال بالصاعدين إلى الملكوت .آنذاك تقدمنا من الشاعرة فروغ فرخزاد سائلين:

* ما الذي حدث لتكوني هنا في مملكة تماثيل الذئاب؟

- يا له من سؤال جميل. لقد وجدتُ من أجل عزاء نفسي، وتفريغها من حمولات الرجال فقط. ربما العيش مع الذئاب أفضل من السكن مع سواها من مخلوقات الأنس.

* ربما من الأفضل نسيان الماضي يا سيدة فروغ. لكن، أليست الحياة على الأرض شبيهة بنهر موسيقي تتردد أصداءُ مياههِ في حقول الأرواح؟

- لا أظن ذلك. كان وجه الحياة مليئاً بالبثور هناك. وكلّ ألمٍ يتحول إلى مشاجرة مع جسد صاحبه. علماً بأننا كنا نبتسم بعرض الفم وطوله، إلا أن القَدَم كلما تقدمت خطوةً، وقعَت في فخ لالتهام المشي منها...

■ أهذا ما يجده قارئ دفتر حساب فروغ فرخزاد بعد سنوات غيابها؟

- لا أعتقد بوجود أرقام غير ميتة في دفتر حساب لا يزال حتى اللحظة مفتوحاً، وكأن لا نهاية لقصصي حتى بعد موتي على تلك الأرض. أعرف النيات الخبيثة، أو خبث النيات. ففي سيرتي الذاتية لا يزال دِبس السكّر ينضح على درجة كافية من الحرارة. هناك متربصون قد يتمكّن بعضهم من أن يطبخ بقصصها طنجرة من أكلة "قرمه سبزي".

* التعليق على الأسئلة بهذه الطريقة السوداوية الهازئة، هل هو إصرارٌ على التمتع بإجازة في العدم على سبيل المثل؟

- العدمُ تهويلٌ فلسفي مضادّ للهلع الرومنطيقي الذي أصابني به القدر، ولا مكان له في رأسي. لكنني أشعر بحاجتي إلى النوم أطول فأطول فأطول. تعبي لا يقاس. وفي نعاسي أصبحت النباتاتُ أشجاراً

* هل للشعر فوائد بالنوم، ولذا وجدتِ ما يمكن أن نطلق عليه نقاهة الموت؟!

- أنا أعتبرُ الموتَ بمثابة حمّام ترابي موازٍ للحمّامات الشمسية التي عادة ما يأخذها "البلاجيون" على الشواطئ. هم مع المياه. ونحن مع التراب. كلٌّ منا يسبح في المساحة المخصصة له.

* لكنكِ خارج منطقة التراب القديم. فأنتِ هنا في السموات. خارج الاضطهاد والتعذيب وخزائن الملابس التي تُعلّق فيها الحريم أجسادهنّ مع الثياب !

- قد أكون حنبلية في تصرفاتي، أو أدخر بعض المازوشية في نفسي المضطربة. لذلك تراني أواظب على الاستمرار في هذا النهج خدمةً لأهداف تتعلق بالشعر وحقوله الحمراء.

* تقصدين حتى انبعاث الدخان من القصائد أم حتى طلوع البرق من الروح؟!

- أنا امرأةُ الاحتراق المتباطئ. لا أزال أحتفظ بنيران الآخرين الكامنة في حواسي العميقة. كلما حاولتُ إطفاءها، سرعان ما تشتعل من تلقاء نفسها بشكل ميكانيكي لا أعرف له سبباً.

* هل تعتبرين الغرامَ شجراً يتخشب، ويقبل الاحتراق بنفسه، كلما وجد الحاجة إلى ذلك، سواءً ندماً على فشل ما لحق بالقلب، أم افتراساً لقطعة ما من جغرافيا الذكريات؟

- الحبُّ مثل سخّانة الحمّام، لا يمكن التلذذ بمياهه إلا في حال واحدة: أن تكون عارياً. هكذا هو الغرام عندي: قائمة طويلة من العطور ومن الذكريات الحميمة. بل وهو في حالات التجلي القصوى، يصبح بعطره مثل رائحة السمك المدَخّن، تلك التي لا تختفي إلا بشق الأنفس.

* كأن الغرام هو الإرث الوحيد الذي يتبقى من الشاعر. ألا تعتقدين بمرارة تلك الصورة أو الفكرة؟

- هذا هو الأكيد. لم يكن الحبّ حبة بطاطس، يمكن المرء التهامها مسلوقة أو مقلية أو مشوية، ثم ينتهي الأمر مع وجبة الطعام اليومي وإقفال المطعم. ثمة شغف لا يصنع حياةً بالمطلق، بل يقترب بالمشغوف خطوةً خطوةً نحو الحوض الأعظم لتلك النار المجازية. فجهنميات العاشقين هي الحبل السرّي الذي يربط حركة التاريخ بوجود أولئك الفرسان وحدهم.

* كم امرأة تسكن جسدكِ، يا فروغ فرخزاد؟

- امرأة واحدة لا غير. أنا. أما ما تفيض به نفسي فهو بارودٌ للزينة .

* أليس هذا تطرفاً من شاعرةٍ، فتحتْ في الورقِ ألفَ نافذةٍ لقرائها من النساء، ثم تأتي لتتبجح بمقولةٍ أنانيةٍ مثل هذه؟!

- كان على النساء أن لا يقلدنّ فروغ ويبقين مخدرات تحت الحجب والشراشف. كنت في كل لحظة من حياتي منقل نار ورماد. إلا أنني عادة ما أخرج من هناك كالعنقاء. مع ذلك يأتي رجالُ القبائل وعلمانيو الرمال وخفافيش الظلام لختم ظهري بعبارة: أنتِ من جنس الحريم. ولا يكون علىّ إلا الرضوخ لمشيئة تلك المكْواة المسَخّنة. إلا أني، وعلى الرغم من ذلك الاشتعال المشترك بين ثيابي وجلدي، انتصرتُ للشعر كمركبٍ استطاع أن يشق المياه الساكنة في المجتمعات السلفية الموضوعة في برواز الحضارة .

* هل يمكن الاعتقاد بوجود نظرية أو شبه فرضية تؤكد أن دخول النساء الشعر أو الفنون عموماً، يعني خروجهنّ من المنازل؟

- ذلك هو الحلم الذي نعزّي به أنفسنا، لكنه حلمٌ يشبه فيلاً يتنازع حوله المحاربون من أجل انتزاع أنيابه العاجية. أعظم أحلامنا تنهار، أو تتحول إلى قطع عاجية تُباع للزينة في الأسواق. أما التمرد على طقوس الطبيخ ولحظات الحقن بالسموم البيضاء في الفراش وتنظيف الأطباق والملاعق والرقص مع المكنسة وغسل أقدام البعل بالماء والملح والصابون، فتلك كلها ستبقى من الأحلام في الشرق الذكوري المتعفن .

* هل بسبب ذلك التمرد المتصاعد، أطلقتِ على أول كتاب لك في الشعر عنوان "أسير". أي كان توظيفاً مؤلماً لتلك المفردة من قبل شاعرة في مقتبل العمر. كيف يدخل أحدٌ الشعرَ بحقوله الشاسعة، فيما هو أسير؟!

- لم أظن أنني ارتكبتُ غلطةً باختيار ذلك العنوان. فأنا بدأت الحياة أسيرةً تعيش في دولاب ضيق برفوفٍ لحفظ الملابس والتقاليد والسيوف المتغذية بمنهج الدفاع عن شرف العائلة.

* أهو مجرد إحساس بضيق التنفس من المكان، أم ثمة شيء منكِ، وقع أسيراً في يد العدو بالضبط؟

- خزائن البيوت، لا تضم الثياب والمجوهرات والأحذية، بل تحتوي رفوفُها وجيوبُها الأحاسيس والمشاعر والأسرار الحارة التي عادة ما تفسد، حال خروجها من وراء تلك الأبواب. لذلك تستطيع أنتَ أن تعتبر أني وجدت لي قلباً ضالاً أو أسيراً في خزانة بيت الزوجية، أو ما يُسمّى بالعدو التقليدي للمرأة في الشرق، وخصوصاً في حال وجود قفل حديدي ضخم مكبَّل.

* هذا نمطٌ رسمي من حكي النساء جميعاً. فما إن تبدأ الثلوج بالتساقط على الأجساد، وتملأ الحواسّ، حتى تبدأ نزعةُ التحرر لديهنّ، وتتسرّب ألسنة النيران من كلِّ حدبٍ وصوب.

- لا أريد التحدث عن الأخريات بشكل عام. لكنني سرعان ما وجدتُ جسدي في محل للرهونات. لم استسغ الوضع، وانفجرت تأملاً بالعالم، وانفتاحاً بالذات على المناطق الواقعة في ما وراء الحجاب والإرث والرجال المحمودين من قبل القبائل ووسائل الضغط الاجتماعي التي وجدت فينا ظاهرةً منافية للدين وانحرافاً عن الصراط المستقيم، تقاليد وثقافة. المرأة بقرةٌ، متى ما انتُهكت صفتها تصبح شريرة ومن علامات يوم القيامة. لذلك لا بد من التأديب والاعتقال والمحو .

* هل كان شعوراً منكِ برفضِ العزلة أو الإقامة الجبرية، أم أن فيضان الشعر كان أعلى واعنف من قوة السفينة وحجمها؟

- لقد استولى الشعر على السفينة، وحملّها مخلوقاته، ومن كل نوع أربعة.

* تقولين أربعة، فيما أخذَ سيدُك نوحٌ من كل زوج اثنين...

- من أين لنا عقل سيدنا القديم وصبره. نوح في ما مضى، يستطيع أن يُرشد ويصالح ويرمم كلّ خراب يحدث ما بين اثنين، أما أنا المُشتتة، فلا أحتمل أن تنام امرأةٌ في سرير رجلٍ، ويسميها بقرةً بعد انقضاء الحاجة. لذا، لا ينقص امرأة حيوانٌ مثل ذلك الزوج الذي يستحق الرمي بحراً، لأن الطوفان كفيلٌ تعليمه أصول الحبّ .

* كتبتِ تقولين: "قلما عرف الشعر الفارسي الحديث معنى أن تحب بصدق، فالحب فيه مبالغٌ به جداً وكئيبٌ جداً ومتألمٌ جداً إلى درجة أنه لا يناسب الدروب المضطربة والسريعة لحياة هذا العصر. أو أنّه بدائيٌّ جداً ويفيض بألم الامتناع عن الزواج بحيث أنه يذكّر المرء تلقائياً بالقطط الذكور في موسم التزاوج على السطوح المشمسة. فالحب غير محتفىً به كأجمل وأنقى شعور لدى البشرية، واتحاد وامتزاج جسدين الذي يشبه بجماله التسبيح والدعاء قد انحط بمستواه إلى مجرد حاجةٍ بدائية". هل تتبنى هذا الرأي جميع الشاعرات الإيرانيات هذه النظرة؟

- ليس بالضرورة أن يحصل تبني الأفكار بشكل جماعي. المشكلة لا تتعلق بالأطروحات المتعلقة بالحب، وكيف يمكن تقسيمه نسباً ما قبل الزواج وما بعده. وكم هي درجة حرارته عند العاشق، وكم تكون درجة برودته عند المتزوج. لا تنفع العصا الغليظة مع الحب في بيت الزوجية، مثلما لا نفع للجسد بالحب الهلامي الأخطبوطي المفتوح .

* هل الحبّ نظامٌ يمكن خلخلته؟

- الحبّ نظام إلهي يعتمد على القضاء والقدر. وربما لا يُسْتَعْمل مرةً واحدةً فقط.، مثله مثل الموت الذي يمر بمراحل عدة من المرض والجنون والغيبوبة، ثم يأتي الخراب الإكلينيكي الذي يدفع بعربة الموتى إلى الخوض برحلة ما وراء الأرض.

* مذهب الوجودية في شعركِ، يتعلق بالشهوة كنواة تدور عليها رحى الطاحون بشقيها الذكوري الأنثوي. أليس ذلك كان عملاً باهظاً لكتابة شعر على المنوال الغرامي في المساحة الإسلامية؟

- ما دام الطاحون لا يستطيع العمل بقطعة واحدة من الرحى الاثنتين، فإن من حق آلة طحنِ الأجساد المشتركة، أن تنال جوائز الدولة التقديرية، لا التوبيخ الأعمى من رموز الإرهاب الفكري، ممن يعتقدون أن الربّ الذي خلق الشهوة الأعظم للوجود والموجودات، قد كَلّفَ البعض أن يرموا بها في صندوق القمامة بقرار استباحي.

* ثمة من يلاحظ أن أمتعة الشهوات عندك زائدة على الوزن المسموح به دينياً، لذا يحتاج إلى تدخل من شرطة الآداب. ما رأيك؟

- أنا لا أعرف كيف تكون للشعوب على الأرض شرطةٌ للآداب، فيما لا وجود لشرطي في السموات؟!

* في جلّ ما كتبتِ من شعر، تركتِ الشهوةَ هي السنترال الذي يقوم بالتحكم في اتصالات شبكة الحواسّ، وامتلاك القدرة الكافية على توزيع الكلمات على النصوص، وفقاً لدرجة حرارة لغة العين المتشابكة الأسلاك. ما مدى صحة قول كهذا؟

- كلّ هذا الكلام بديعٌ. فالشاعر ليس سوى مدير تنفيذي لمختلف الانقلابات التي تحدث في الحواسّ، وقبيل أن تدفع بكائناتها الحيّة والمختلفة في مجرى اللغة. أنا لم أكن امرأة حديدية مثل مارغريت تاتشر التي سبق لي أن صادفتها قبل أيام هنا في دكان لبيع المسامير والبراغي. أنا وجدتُ نفسي في حوض الحبّ بمائه ورماده وناره وأنينه، ولن أبقى بعيدة عنه، حتى لو تحولتُ إلى أنقاض مشتتة بين العواصف.

* هل تكمن بطولةُ الشاعر في صناديق ذكرياته؟

- أجل. وطالما الذكرياتُ لا تترك الشاعرَ سيّدَ نفسه.

* في أحايين كثيرة، يشمّ القارئ الذكي والمتصفح العمي رائحةً للحمٍ مشوي قادمة من قصائدكِ. أي رعب يكمن وراء تلك الصورة المقلقة التي يخرج بها القارئ الحاذق؟

- أنا في ما أكتبه، لا أجد ملاذاً للاستمرار مع مكونات النصّ، إلا من خلال الانخراط في تلك الأوبرا الحمراء للدم المشتعل في مناطق جسدي. فالأغلبية الساحقة للغة، لا تتعلق بمشاعر الكلمات وأحاسيس الأفعال وحروف الجر والمجازات والتوريات والبلاغة، إنما الفعل الأعظم للشعر، يكمن في قدرتك على الابتعاد عن جنازة الأسلاف، أو رميها للأسفل من دون النظر إلى عمق الهاوية .أما عن رائحة الشواء، فربما هي ناجمة عن قوة احتكاك عجلات الشعر بسكة اللغة. هكذا تتم عملية الاحتراق المشتركة بيننا نحن الثلاثة: أنا والقارئ والنص، ثلاثتنا نتساوى بالرماد .

* نحن ندرك حقيقة مواقف كتّاب ومفكرين مشهورين مثل علي شريعتي إزاء وضع المرأة في المجتمع الإيراني، ساندوا التحرر بالقدر المطلوب فقط، وعارضوا تجاوز ما يُسمّى بالخطوط الحمر نفس شريعتي كما تكتب - فرزانة ميلاني- كتب :هذه الدمى المصنّعة في الغرب، الفارغة من الداخل، الزائفة والمقنّعة لا تملك مشاعر نسائنا في الأمس ولا ذكاء نساء اليوم الغربيات، إنهنّ دمى آلية لا هي آدم ولا هي حوّاء! لا هي الزوجة ولا هي المحبوبة، لا هي ربة المنزل ولا الموظفة. إنّهنّ لا يشعرن بالمسؤولية تجاه أولادهنّ أو تجاه الناس. لا، لا، لا ولا! هنّ كالنعامات اللواتي لا يحملن أي ثقل بحجة أنهنّ طيور ولا يطرن بحجة أنهن كبيرات الحجم كالجمال. هذا نوعٌ هجينٌ من النساء متراكمٌ في سوق الصناعات المحلية مع لاصقٍ كُتب عليه "صناعة أوروبا". حنين شريعتي لماضٍ كانت فيه القيم والهوية الأنثوية الأصيلة غير عرضة للشبهة وكانت فيه "النساء نساء" يمثل الشعور بالضياع والانحطاط الذي يسود أعمال الكثير من كتاب منتصف القرن العشرين رجالاً ونساءً على حدّ سواء. هذه الشخصية الأنثوية المغايرة لأصولها التقليدية، هذا التقليد الرديء القادم من الغرب، هذه الصورة الزائفة للنساء الإيرانيات التقليديات، هذا الهجين لم يكتفِ بدحر السلطة والسيطرة الذكرية فحسب بل جسّد أيضاً الخسائر المؤلمة التي تكبّدتها الهوية الثقافية. وكما هو مزعوم، فإنّ انحطاط الثقافة الإيرانية بالنسبة إلى الكثير من الكتّاب كانت قد تسببت به هذه المرأة "المتطبعة بطابع الغرب"، "نصف المتعرّية"، أي "غير المحجبة" و"الفاسقة". ألا تظنين أن شعركِ العاري، يحمل معه الكثير من عوامل الاستفزاز للكائنات المتطبعة بالتستر والحجاب والمحافظة المتجلية بالتعايش القسري مع جميع أنواع المكبوتات؟

- لا أعتقد أن في شعري إعلانات "بورنو" تفرض القطع أو الشطب أو الممانعة من قبل شيوخ دين، فتحوا لأنفسهم مختلف أبواب المتعة بالجماع. لقد خصصوا لأجسادهم التخوت الدينية والشراشف الدينية والحمّامات الدينية والحلوى الدينية. كل ذلك بات يجري، ليس مع مخلوقات قادمة من فضاءات بعيدة، بل مع النساء اللائي يبنون حولهنّ الأسوار ويحرسونهنّ بالجندرمة والأساطيل ويرجمونهنّ بالحجارة حتى الموت. أين الرجل القادر على شطب المرأة من حياته؟ أي أين الرجل القادر على انتزاع شهواته الزلال، ورمي عضوه التناسلي في تنكة الزبالة؟

* ثمة من يُدرك شعرك بهذه الطريقة النقدية: "إنّ حصر التحليل النقدي لشعر فرخزاد في استغراقٍ وحيدٍ بجانبٍ واحدٍ للحب، ألا وهو الجنسي بصورةٍ رئيسية، ليس إلا تتفيهاً لشعرها وإهمالاً لميزاته الأخرى الكثيرة. صحيحٌ أن موضوعات الحب تشكل باستمرارٍ نواة شعر فرخزاد، لكنّ معالجتها ليست شهوانية حصراً. فشعرها يستلزم إعادة تنظيمٍ جذريةً للقيم ويعترف بمحدوديات الحب التقليدي وفشله في إرضاء الشاعر ويخصص حقلاً معرفياً تواصلياً وشخصياً جديداً كانت النساء قد حرمت منه في ما مضى. فرخزاد تستكشف الذات ضمن حدود علاقات الحب بين الجنسين وما وراءها في آنٍ واحد، وهذا لا يحدث إنكاراً لعلاقاتها العاطفية مع الرجال بل على العكس يوسع طاقتها العاطفية. وبالفعل ففي بعض قصائدها نجد أنّ حاجتها للصداقة والاتّصال والتطور مشبعة بدرجة الحاجة الجسدية نفسها. هذا التبادل الفكري، هذا الالتزام بالتوسع بإمكان العلاقات قلما وُصِفَ في الشعر الفارسي الحديث قبل فرخزاد". ما تعليقكِ؟

- حتى لو كان الجنس هو الأس الذي تُبنى عليه نصوصي، فليس من الضروري نسفه أو تحطيمه تحقيقاً لرغبة عند الآخرين، وترك القصائد تحبو عارية على الحجر والتراب والإسفلت. ليس شغل الشاعرة أو الشاعر التخفي، وترك طرق الحياة سالكة أمام الناقمين والمعاقين جنسياً، أو الارتماء في أحضان النقاد المدافعين عن سلامة شرف حريم السلاطين، فيما معاولهم الجنسية منتصبة قبل أفكارهم .

* هل كنتِ مخلصةً لجسدكِ أكثر من إخلاصكِ للنصّ؟

- كلاهما من نطفة واحدة: الغرام. فالجسد عادة ما يكون سبورة النصّ الميّال للتخريب وإحداث الزلازل في المناطق الخاملة. لم أذهب إلى الغرام يوماً بتلك المشية العسكرية وسط أصوات جوقات من الفرق النحاسية، بل ذهبت إلى طقوسه طائرةً، كما البخار المتصاعد من طنجرة ضغط.

* كل ذلك من أجل أن تكوني طعاماً للرجل؟

- أجل. كلّ ذلك من أجل أن يكون الرجل لي وجبةً فاخرة من الأطعمة المقلدة عن مأكولات الجنة. كل من تقول لك غير ذلك، لا تتمتع بالقدر الكافي من الأنوثة راعية الخيول في إسطبلات الرجال .

* كيف تضعين الرجالَ في موقع كهذا الذي تشير إليه قواميس العربية بـ"حظيرة الخيل أو مأوى الدَّواب"؟ أيصح ذلك في حق أصحاب اللحى والشوارب؟!

- لا غلط في الوصف الذي طرحته. أنا سميتُ الرجالَ بالخيول مبالغةً، على الرغم من أن الأغلبية العظمى منهم، لا يشبهون إلا ديوكاً ترَبَّتْ على خدمات الدجاج. أنا فتحت في الرجال أقفاصهم التي أنتجت الأنانية وقامت بتربيتها مع المدائح والغدر والاستبداد والخنثويات والعواطف المفرَغة من كل جملة مفيدة. فبعض الرجال يتعذر وصولهم إلى النساء، وهم بين طبقات تلك اللحوم الباردة، بعدما فقدوا أدوات الاشتعال لطرد البرد أو قشط الثلوج من الأجساد المستلقية إلى جانبهم في الأسرّة. هنا تصبح الفروسية بالوناً ممتلئاً بالفقاعات، ويكون الحصان من أخوات الأرنب.

* وبسبب ذلك كان رفضكِ طاعة نظام المتعة الجنسية من طرف واحد؟

- في جسد كل امرأة مجموعةٌ من الآلاتٍ الموسيقية، سرعان ما تتحطم أو تصاب بالخرس، فيما لو لم يتم لها التناغم الأوبرالي مع الآخر. ليس للجسد غير نظرية واحدة: الجنس. ومنها تتفرع بقية النظريات التي تخوّل العقل، لأن يتبنى الشرح والتأويل والتصوير والغطرسة، حتى بالتفلسف عن إمكان تحول النسر إلى بائع متجول لبضائع فضائية .الجنس، ومنذ بدء الخليقة، لم يكن بمثابة ضمير الغائب أو الغائبة. هنا في الآخرة، سيُسأل الإنسان عن تاريخه الجنسي في تعمير الخلق وأعمار الخليقة. فصومعة الناسك لم تكن خياراً إلهياً قط، لأنها غرفة إعدام لبذرة التناسل، وهذا لم يأتِ بكتاب سماوي كما أجزم.

* لا.لا. هذا كثير ومبالغ فيه ومدهش. قد يكون اصطدامك في حادث السير الذي وقع لك في الرابع عشر من شباط العام 1967، أثّر في رأسكِ، فأزال منه الحكمة أو اللباقة. لكن ألا تظنين أن حادثة اصطدام سيارتك التي أدت إلى موتك، كانت مدبرةً من مخابرات الشاهنشاه رضا بهلوي، تخلصاً من تمردك، وإرضاءً لرجال الدين؟

- لم أعرف. لكن حادثة موتي أشبه ما تكون بقصيدة كُتبت باللغة الهيروغليفية ذات الرموز المبهمة. مع كل ما حصل، كان ذلك جميلاً لأنه أخرجني من أفران المتعصبين إلى فردوس المنعمين بالمعارف. أنا سعيدة برحلتي القصيرة السريعة، لأنها أنهت مرحلة ذبولي الأرضي إلى مرحلة نموي الربيعي بهذا الشكل الأبدي المطلق الذي أعاد إلى روحي كل تلك النجوم التي أخمدوها، وإلى جسدي مراوحه العملاقة الخاصة بإنتاج شهوات، لم نكن نعلم بوجودها يوم كنا مرميين كالجذوع اليابسة على بطون تلك الصحارى .

* قلتِ ذات يوم: "لفرط بهجتي ذهبت إلى جنب النافذة باشتياق. تكدر الهواءُ من الغبار المبثوث ورائحة المكنسة والبول، فآويت إلى صدري". أسألكِ: هل الشعر رطبٌ جنيٌّ. ومن يهزّ نخلته، الشاعرُ نفسه أم القارئ؟

- هذا سؤال خبيث ومهم. فبقدر ما هو مذهل، هو مرعبٌ بالتأكيد لأنه يشير إلى كون الشعر خطيئة تُرصف إلى جانب بقية الخطايا التاريخية التي أنتجتها الديانات، شرحاً لحركة الأقوام القديمة. كذلك لأنه سؤال يتعلق بثقل عمليات الاحتيال التخيّلي التي جاءت بها الأساطير لتطويع الشعوب وأنسنتها مع ما كان الجنون ينتجه من شخصيات وقصص وطقوس غارقة بالسحر والدهشة. لذلك يجب السؤال: أليس رموز البشرية مرضى المخيّلة وحدها؟

* ولكن ليس كل جسد بمخيّلة من برقٍ ورعدٍ ومطر يا سيدة فروغ؟

- أجل. لكن الأعظم من هذا وذاك، أن نخترعَ مادةً مرضيةً. أو نجد نوعاً من بكتيريا تقدر على العدوى، ليتم للشعر الشهواني أن يكون بكامل خياله في كامل المجموعات البشرية.

* أليس هذا تأسيساً للفساد؟

- لا بالمطلق. فالشهوةُ في الشرق تعدّ مقدمة الكائن البشري. إنها مثل آلة الهرمونيكا على فمهِ دائماً. فمخلوقاتنا عادةً ما تمارس الجنس قبل الوصول إلى السرير حتى. لكن حذار من أن تفهم أن الرجل وحده هو من يعزف على شهوته، بل النساء كذلك، مع فارق واحد لا غير، هو الأغلبية من نون النسوة، يعزفن شهواتهنّ خارج السلّم الموسيقي.

* ألا تعتبرين أن تشكيل الجنس الغربي ضمن برواز شرقي، قد يصنع لوحةً محطمة الفكرة؟

- لا يقصّ عليّ احدٌ حكاية الشرق والغرب في الحب. فكلانا نساء بأعضاء تناسلية واحدة موحّدة. المرأة التي لا تظفر بالذروة، سواء في الغرب أو في الشرق، عليها أن لا تئنّ كبيضة عديمة القدرة على الفقس والجنون.

* ثمة من يجزم أن جسدكِ سيكون حطباً لجهنم. ولكن ليس قبل أن يجفّ جذعك، فيصبح صالحاً للاحتراق. ما رأيكِ؟

- يبدو أن هؤلاء من المصابين بالجذام في الفيلم الذي أخرجتُه تحت عنوان "البيت أسود" (The House is Black) وسأقوم بتصوير أجزاء أجسامهم المتطايرة حال وصولهم إلى هنا. ففي هذه السموات الشاسعة، لا وجود لمحرقة تخصّ العاشقين من أهل الغرام. هنا المحب يُكرَّم. وهنا أسهمُ العاشق أعلى وأقوى العباد إيماناً في لوحة الخلود. أما حب الترانزيت الذي كان موجوداً على الأرض والصحارى هناك، فهو مستهجنٌ وغير متوفر في طبعة السموات الخاصة بعالم الأحياء.

بيروت - بعد انقطاع سبع سنوات، تعود السيدة الكبيرة فيروز مع أغنية جديدة “لمين” صادرة يوم الأربعاء كما جاء في تغريدة على الحساب الرسمي للسيدة فيروز على تويتر.الكلمات من تأليف ريما الرحباني إبنة فيروز والراحل عاصي الرحباني: https://www.assi-rahbany.com/ اما الالحان فقد أعاد توزيعها ستيف سيدويل.هذا العمل مستوحى من أغنية “لمن تسهر النجمة” أو “Pour qui veille l’étoile “ التي غناها جيلبير بيكو، كلماتها للشاعر الفرنسي بيار دولانوي اما التأليف الموسيقي فشارك فيه لويس آماد وجيلبير بيكو.“ببالي” هي احدى أغاني الالبوم الجديد لفيروز الذي سيطرح في 22 سبتمبر/أيلول المقبل ويضم 10 أغاني وهي: ببالي، لمين، يمكن، ما تزعل مني، انا وياك، حكايات كتير، بغير دني، بيت صغير، ورح نرجع نلتقي.

بيروت - نشرت السيدة فيروز، على صفحتها في فيسبوك، شريط فيديو تضمّن لحنا موسيقيا لأغنية جديدة بعنوان "ببالي" تستعد لإطلاقها الأربعاء، تحية لذكرى رحيل زوجها الفنان عاصي الرحباني.

وبعد سلسلة فيديوهات أطلقتها ابنتها ريما الرحباني على صفحتها في موقع فيسبوك، ظهرت السيدة فيروز بوقار صاحبة الصوت الآسر وهي تسجّل جديدها من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وعلى الرغم من التكتّم في الكشف عما ستقدّمه سيدة الغناء لجمهورها، تردد أنها حضّرت طويلا وبعناية فائقة لأغنية خاصة تزامناً مع ذكرى رحيل زوجها الفنان عاصي الرحباني التي تصادف غداً الأربعاء .

الحساب الرسمي الخاص بالسيدة فيروز على موقع "تويتر" استذكر أيضاً بعضاً من كلمات الراحل عاصي الذي توفي يوم 21 يونيو/حزيران عام 1986: "لا يُمكن لأحد أن يُسمّي نفسه جديداً أو قديماً أو ثوريّاً. ما سَيُسمّيه ويقيّمه في النهاية :الناس والزمان".

والفنان عاصي رحباني موسيقي لبناني، وأحد اثنين شكلا معا في تاريخ الموسيقى العربية ما عرف بـ الأخوين رحباني عاصي ومنصور.

ولد عاصي الشقيق الأكبر لمنصور في بلدة إنطلياس بلبنان، ووالدهما هو حنّا الرحباني موسيقي وملحن لبناني. نشأ في غابة الأرز وشبّ على أرض لبنان في ليل الهزيمة التي سميّت "نكسة" عام 1967، وحمل معه أحزانها وأفراحها وعبر عن هذا في ألحان لها مكانتها عبر التاريخ . وتعد "أغنية "القدس" أحد أروع ما لحن للفنانة المبدعة فيروز وقد أضاء مع أخيه منصور شمعة وسط ليل حالك ودندنا معا نغماً يسري مع نسيم الحرية، وكانا صوتاً متميزاً في عالم الإبداع الفني . في عام 1954 عقد عاصي الرحباني قرانه على نهاد حداد الشهيرة بالمطربة "فيروز" ليرسما معاً مشوار الفن والحياة وليتكامل الوجود الرحباني بإطلالة فيروز.

الدوحة- أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة، عن إطلاق الفيلم المميز "داري قطر" على يوتيوب بهدف إتاحة الفرصة أمام شريحة واسعة من الجمهور في قطر والعالم لمشاهدة الفيلم الذي يحتفي بعام كامل من الحياة في قطر.

وقالت الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام فاطمة الرميحي: "إن الرحلة الإبداعية التي بدأناها في عام 2015 مع فيلم "داري قطر" وصلت إلى محطة مهمة الآن مع إطلاق الفيلم على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. واكدت الرميحي ان فيلم داري قطر اصبح متوفراً الآن على يوتيوب حتى يتمكن جمهور أوسع من مشاهدته ومشاركته. وما بدأ كمشروع طموح تحول الآن إلى جزء من إرث قطر الثقافي وتحية سينمائية لقيادتنا ووطننا، خصوصاً في هذه المرحلة المهمة من تاريخ وطننا".

وأضافت الرميحي :"كل من يحب قطر وكل من يريد أن يدرك حقيقة معنى أن تعيش في قطر، سيجد في الفيلم نافذة إلى الصورة الحقيقية للحياة في بلدنا، وسيحظى بفهم أعمق للقيم الغنية التي تحتفي بالتنوع في مجتمعنا".

وقال المخرج القطري أحمد الشريف الذي أشرف على اختيار مقاطع الفيلم والتي شكلت حبكة السرد القصصي للفيلم :"يروي فيلم "داري قطر" قصة قطر بعيون شعبها، ويقدم صورة حقيقة عن الوطن والتراث والثقافة والرؤية الحديثة. هذه القصص الشخصية للقطريين والذين يعيشون في قطر تعكس استراتيجية قيادتنا لبناء وطن معاصر ومنفتح وتقدمي. إنه عمل تشاركي رائع يسرد قصتنا إلى كل العالم".

على مدار تسعة أشهر، استقبل فيلم "داري قطر" مشاركات الجمهور التي زادت على 10,000 مشاركة من 200 مشترك من 22 جنسية تغطي ستة مواضيع رئيسية: الأمل، التنوع، التقاليد، الأسرة، الصداقة، وما تتفرد به قطر. وشارك الجمهور بمقاطع فيديو عن مختلف جوانب الحياة. ومن بين المشاركين 17 قطرياً قدموا مقاطع فيديو عن وطنهم، بينما تم إعداد المونتاج النهائي من أكثر من 250 ساعة من مقاطع الفيديو.

يمكن مشاهدة داري قطر الآن على قناة مؤسسة الدوحة للأفلام على يوتيوب www.youtube.com/dohafilm.

داري قطر من تقديم مؤسسة الدوحة للأفلام والهيئة العامة للسياحة وبدعم من الشركاء البلاتينيين شركة أوكسيدنتال للبترول، المتحدة للتنمية المطورة للؤلؤة قطر

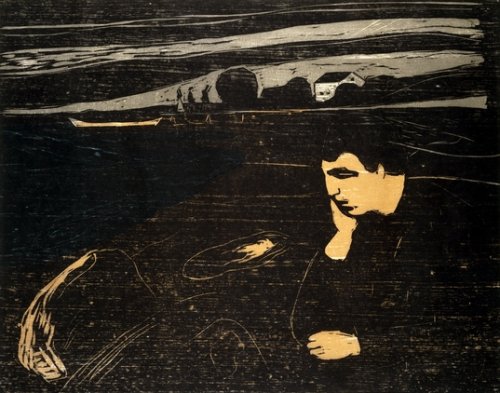

اوسلو - الفنّان النرويجي إدفارد مونك كان يرسم المشاعر والانفعالات الإنسانية. ولوحاته ليست صورا جميلة للطبيعة وإنما تأمّلات عميقة عن الحياة والحبّ والموت والحزن.

كان مونك يحيط شخوصه بنوعية من الظلال والألوان التي تثير في ذهن الناظر مشاعر وأحاسيس متباينة ومختلفة.

في هذه اللوحة يرسم الفنّان صديقه الكاتب النرويجي ياب نيلسن وهو يجلس على شاطئ، منعزل ومقفر بينما هو مستغرق في تفكير عميق. كتفاه محنيّان وتعابيره قاتمة. الألوان الأسود والأصفر والرمادي تمنح إحساسا عن طبيعة هي نفسها مظلمة. نيلسن كان في ذلك الوقت يعاني من أزمة عاطفية مستحكمة. ومونك يُظهر لنا في اللوحة قلق صديقه الذي هو جزء من حالة الإنسان في العالم المعاصر.

المنظر يمكن أيضا أن يكون تجسيدا لمعنى الحياة نفسها. شخص وحيد يجلس على شاطئ مجهول بينما يراقب الحياة وهي تمضي. وكلّ لحظة تمضي سرعان ما تصبح ماضيا. البشر يأتون ويذهبون. وكلّ لحظة تمضي هي خصم من حياة الإنسان. كلّ شيء يتغيّر باستمرار سواءً للأحسن أو للأسوأ.

والقليلون هم من يملكون الحساسية والذكاء ليشعروا بأحزان الآخرين. ومونك كان، ولا شكّ، احد هؤلاء. هذه اللوحة يمكن اعتبارها من الأعمال الفنّية العظيمة بما تثيره في نفس المتلقّي من تفكير وتأمّل عميق. ومثل هذه المشاعر عن الحزن والكآبة لا يمكن أن ينقلها في صورة واحدة وقويّة ومؤثّرة سوى فنّان عظيم.

❉ ❉ ❉

عمان – فاتن الكوري

يغني منفردا بصوت يملا الفضاء وبحيوية وحماس وديناميه ومحبه , يغني بحرية وبراءه من قلب صاف طافح بمحبه ليعلي اسم الاردن بالكلمة الجميله انه المغني الصغير محمد البسيوني .

المغني الصغير البسيوني في اغنيته الاخيرة المصوره يقدم درسا في الغناء والانتماء على حد سواء وبصوت يلون الفضاء في الاغنية التي تحمل عنوان " اسم الاردن يعلى ويكبر " والمصاحبة لها موسيقى تقليديه وعشرات اللقطات لجماليات الاردن ولجيشه العربي الاردني .

من غير تكلف وباداء متوازن ومتمكن كشف البسيوني عن صوت لافت في اوكتافاته الموسيقية المنوعه وطبقات صوته التي لم تشوشها التدخلات الالكترونيه او اية اضافات اخرى باستثناء الكورال المتناغم مع الاغنية .

كلمات الاغنية البسيطة افادت صوت المغني الصغير في حين جاءت الجمل القصيرة متطابقة وصوته النقي فيما اللحن الرشيق كان مساعدا لان يؤدي البسيوني بشغف ومحبه لما يتغنى به وهو بلده الاردن .

اسم الاردن يعلى ويكبر ليست مجرد اغنيه بصوت مغني بعمر نحو 10 سنوات بل عرسا وطنيا فلكلوريا واهزوجة تنوع فيها اللحن واختصرت محبة الناس والاطفال تحديدا للوطن وهي ممزوجة باداء رجولي من المؤدي حيث ارتدى زي الجيش العربي .

اغنية اسم الاردن فيها تلحينية سلسه وتنويعات مقصوده بين الوطني والريفي استطاع فبها البسيوني ان يقدم اغنية وطنية نموذجيه تغنى بالاردن ولم يتغنى بمفردة واحده , ليفصح عن محبة جمعية وليس فرديه .

كتبت كلمات الاغنية المؤلفة دلال كنعان ولحنها محمد الغاربلي وهندسها صوتيا محمد عمار واشرف عليها والد الطفل الفنان المهندس وائل البسيوني فيما رافق المغني كورال مشاعل الفني و بمصاحبة ناي وكوله الفنان سمعه ابو عرابي .

المغني الصغير قدم قبل هذه الاغنية عدد من الاغنيات الوطنية والشعبية وشارك في الكثير من الامسيات الوطنية في الاردن والخارج

المزيد من المقالات...

- محاكمة رسّام

- ساحرات غويا

- بيرين ولوثين روايه جديده لمؤلف الهوبيت وملك الخواتم

- مجلس الاعمال العراقـــي يحتفي بالمخرج الياسري

- تكريم المخرج العراقي فيصل الياسري

- انحراف الفنون عن دورها الثقافي الى العنف بقلم/ سارة السهيل

- نصائح اوريل للكتابة الجيده

- رد بل تستضيف الفنان عمرسليمان لاول مره في عمان

- «آرت فير» الأردن

- الداخلية تدرس حفل مشروع ليلى.. وقرار مرتقب بشأنه

الصفحة 73 من 93