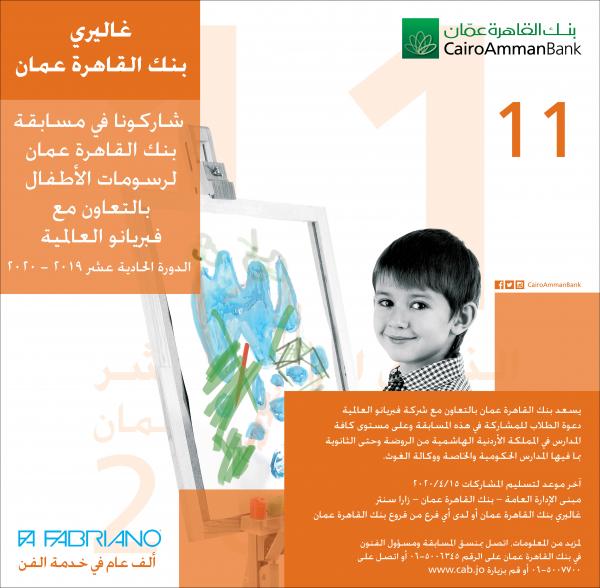

عمان - أعلن جاليري بنك القاهرة عمان عن اطلاق الدورة الحادية عشر لمسابقة رسوم الأطفال السنوية وبالتعاون مع فبريانو الاردن

وبحسب شروط المسابقة فهي مفتوحة لكافة الطلاب في المملكة وفق الشروط وعلى رأسها موضوعات المسابقة وهي؛ البيئة التي يعيش فيها الطالب، والاعتزاز بالوطن والهوية، والحياة اليومية، القدس في عيون أطفالنا، كما وجاءت من ضمن الشروط؛ المواد والخامات؛ على أن تكون من الألوان المائية والخشبية والزيتية، والجرافيك وفن البوستر، خامات فنية مختلفة.

ويسمح للطلبة من سن 5-16 سنة بالمشاركة، أما الحجم الأقصى للأعمال الفنية المشاركة 50x70 ، يمكن للطالب تقديم دفتر فبريانو للحصول على جائزة الدفتر المتميز ولا تقبل أعمال النحت والمجسمات، ويكتب خلف العمل، الاسم والعمر والمدرسة ورقم التلفون بشكل واضح، ولا يجوز الكتابة على سطح اللوحة أي من هذه المعلومات، ولا تقبل الأعمال الملفوفة على شكل رول، على أن تكون اللوحات مرسومة على ورق فبريانو، والأعمال المشاركة في المسابقة غير مستردة.

ويمكن تسليم المشاركات في المسابقة إلى أي فرع من فروع بنك القاهرة عمان المنتشرة في محافظات المملكة او آخر موعد لاستلام الأعمال الفنية هو 15/4/2020 في مبنى الإدارة العامة – بنك القاهرة عمان -غاليري بنك القاهرة عمان – وادي صقره – بناية زاره .

ويذكر أن الفئات العمرية المشاركة هي؛ الفئة الأولى من 5-7 سنوات، والثانية من 8-10 سنوات، والثالثة من 11-13 سنة والرابعة من 14-16 سنة ولكل فئة عمرية 5 جوائز بحيث يصبح عدد الجوائز المالية لكافة الفئات 20 جائزة، الجائزة الأولى حساب توفير بقيمة 500 دينار، والثانية حساب توفير بقيمة 400 دينار، والثالثة حساب توفير بقيمة 300 دينار، والجائزة الرابعة والخامسة حساب توفير بقيمة 200 دينار، وجائزة خاصة مقدمة من فبريانو وهي عبارة عن منحة مدرسية بقيمة 1000 دينار للفائز الذي تختاره لجنة التحكيم من بين الفائزين الخمسة الأوائل لكل الفئات العمرية

واستحدثت ادارة المسابقة جائزة مالية بقيمة 500 دينار للمعلم المتميز مقدمة من فبريانو العالمية.

وجائزة دفتر فبريانو المتميز وقيمتها 1000 دينار .و جائزة المعلم المشرف على دفتر فبريانو الفائز وقيمتها 500 دينار ، وشهادة تقدير للفائزين من الأول - الخامس من كل فئة عمرية، وشهادة تقدير للطلاب المعروضة أعمالهم في المعرض وعددهم 80، وشهادة تقدير للمدارس المشاركة في المعرض، وهدية خاصة لأبرز المشاركات وعددها 80 مشاركة مقدمة من بنك القاهرة عمان وفبريانو.

ويقوم بنك القاهرة عمان الجهة المنظمة للمسابقة بطباعة كتاب يتضمن الأعمال الفنية الفائزة وأبرز المشاركات الفنية وعددها 80، بغض النظر عن الفوز أو عدمه في المسابقة.

Amman’s Film Festival Aims to be a Game Changer for the Cinema in the Region

Amman (Jordan), 16-12-2019: The Amman International Film Festival – Awal Film (AIFF), Jordan’s first international film festival that highlights regional and international debut movies, is announcing its creative management team.

The Board of AIFF is headed by Princess Rym Ali and includes: Raja Gargour, Omar Masri, Bater Kardan and Nadia Sukhtian.

The Festival is directed by Nada Doumani, while the artistic direction in the hands of Hanna Atallah and Deema Azar is heading its industry section.

Doumani has had a varied professional itinerary, working in media and communication for 30 years, first as a journalist in Switzerland, reporting mainly on Middle Eastern issues, then as a spokesperson for the International Committee of the Red Cross (ICRC) in Geneva and various conflict areas; she heads the Communication and Cultural Programming department at the Royal Film Commission – Jordan since 2007. Atallah has been empowering unheard voices as a filmmaker, producer and educator as the creator of the Ramallah-based non-profit organisation Filmlab Palestine in 2014 and as the Artistic Director of Palestine Cinema Days. Azar is co-founder and managing partner at TaleBox, a Jordanian production and training company that fosters new talents in Jordan and the region; she has produced a couple of movies and had previously occupied the position of Regional Training Manager at the RFC.

Commenting on the programming of the festival, Atallah said: “It will be varied and rich in terms of content and issues. What is important is not only what we see in the movie, but the journey that it takes us through, exploring narratives from other worlds, addressed in a bold manner and in a new cinematic language embodied in debut films from the Arab region and elsewhere. The festival will also provide an opportunity to discuss these issues with filmmakers and guests.”

Azar added: "Organising the Amman Film Industry Days (AFID), within the inaugural edition of AIFF, comes as a natural extension of the festival's mission to showcase up-and-coming talents from Jordan and the Arab World and to tackle topics that are shaping the cinema industry on the local and regional levels today.”

The AIFF will be held from 13th until 18th of April 2020 and will include three competitive Arab sections (feature-length narrative, feature length documentary, short) as well as a non-competitive international section, all focused on first-timers. AFID will run from the 15th until the 17th with a series of talks and workshops, as well as two pitching platforms for development and post-production. Online submissions for the films in various categories and for the pitching platforms are open until 31st January 2020. Accreditation for the festival will start in February 2020.

For further information about the festival, including for submitting your film or project, please visit www.aiff.jo

For any enquiry, please email:

القاهره - صبيحة يوم 3 ديسمبر من عام 2013، اتصل أحمد فؤاد نجم بصديقه رشدي جاد، وطلب منه أن يمر عليه بالمقطم حيث كان يعيش، وبالفعل جاءه الصديق فطلب منه الشاعر الكبير أن يأخذه إلى البنك، وهنالك استعلم عن رصيده الذي تجاوز، بعد حصول نجم على جائزة الأمير كالاوس، وهي جائزة هولندية لم يحصل عليها من العرب غير محمود درويش ونجم، وتبلغ قيمتها 100 ألف يورو، المليون جنيه وعشرات الآلاف من الجنيهات، طلب نجم من الموظف أن يضع المليون كاملاً في حساب مستشفى سرطان الأطفال، وقال له: "حط الفلوس دي في المستشفى اللي بتعالج العيال الغلابة من السرطان"، ثم طلب منه أن يوزع المبلغ الصغير المتبقي على اولاده نوارة وزينب وأميمة. وبعدها سحب مبلغ خمسة آلاف جنيه ووضعهم في جيبه"

حين وصل إلى باب البنك أعطى موظف الأمن خمسمئة جنيه بلا مبرر، وعلى الطريق كان "يكبش" دون حساب أو تقدير ويناول المال لكل مَن يقابله وهو يردد: "خد دول، هات حاجة لولادك"، ثم استوقف سيارة أجرة وعاد بها إلى البيت، وكانت أجرة التاكسي لا تتجاوز بأي حال الخمسون جنيهاً غير أنه أعطى السائق ما تبقى في جيبه من مال، وهو مبلغ قد يتجاوز الألف جنيه، وقد اندهش سائق التاكسي وسأل: ما هذا؟ فرد نجم: "ده رزق العيال"

في ذلك اليوم تحديداً توفي أحمد فؤاد نجم بعد أن وزّع كامل ثورته على الناس الغلابة الذين عاش بينهم ومعهم ودافع عنهم وعن قضاياهم فسُجن بسبب انحيازه إلى تلك الطبقة، طبقة القاع والفقراء والمهمشين، هذا هو نجم المناضل والشاعر والإنسان ..

عنى ورافق الشيخ امام رائد الاغنية الثوريه ..

لروحك السلام

لندن - كان فيلم "واجب" للمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر الفيلم العربي الوحيد بين الأفلام المتنافسة على جائزة مسابقة مهرجان لندن السينمائي في دورته الحادية والستين الجارية فعالياتها هذا الأسبوع.

وسبق أن أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية عن ترشيح هذا الفيلم لتمثيل فلسطين في جوائز الأوسكار لعام 2018.

تسعى جاسر في فيلمها، وهو الثالث بين أفلامها الروائية، إلى تقديم صورة بانورامية عن الحياة الفلسطينية بشتى أطيافها ومنظوراتها التي تتدرج فيه بين قطبي المثالية والبراغماتية.

وتتصادم داخل فيلم "واجب" ثنائيتان أساسيتان هما: الداخل والخارج، والمثالية والبراغماتية، اللتان تتجسدان في لقاء الإبن الفلسطيني المغترب مع والده الذي يعيش في مدينة الناصرة، التي تضم أحد أكبر تجمعات عرب 48 في شمال إسرائيل.

وتترك جاسر تلك التصادمات الإشكالية من دون تقديم خلاصات أو حلول محددة، فما يهمها هو الحياة ولا شيء سواها، الحياة التي تصبح مجرد إدامتها في واقع اختلال واستلاب منجزا بحد ذاته.

تلجأ جاسر إلى استخدام ما يشبه أسلوب أفلام الطريق لتقديم تلك الصورة البانورامية عن حياة الفلسطينيين في الناصرة، عبر تلك الرحلة - في سيارة قديمة من طراز فولفو - التي يقوم بها شادي (الممثل صالح بكري) ووالده أبو شادي (الممثل محمد بكري)، وهما في الواقع ايضا أب وإبنه.

واجب إدامة الحياة

أحداث الفيلم تبدأ مع عودة شادي من إيطاليا، حيث يعمل مهندسا معماريا، إلى الناصرة لحضور حفل زفاف أخته ومساعدة والده في تحضيرات العرس.

ويصر الأب، ضمن مفهوم الواجب بالتقليد الاجتماعي، على تسليم بطاقات الدعوة لحفل الزفاف إلى كل الأصدقاء والأقارب بنفسه مع إبنه، الأمر الذي يقودهما في رحلة طويلة للوصول إلى بيوتهم.

وعبر الحوارات بين الأب والإبن في الطريق تتكشف لنا الخلافات بين وجهتي نظرهما وطباعهما كما يتكشف ماضي عائلتهما نفسه، فضلا عن صورة الحياة اليومية في الناصرة مع تلك الزيارات التي يقومان بها لأسر مختلفة وطوافهما في شوارعها.

في هذا التجوال، نكتشف شخصية أبو شادي، المعلم الذي يتمتع بعلاقات طيبة مع الجميع، ويضطر أحيانا إلى الكذب لمجرد إرضائهم، أو موافقة آرائهم، وفي ذلك أقصى البراغماتية مقابل مثالية الإبن وصدقه وآرائه الأرثوذكسية.

ففي زيارة إحدى الأسر، يكتشف الإبن أن والده قال لأحد شيوخها - وهو طبيب - إنه درس الطب في إيطاليا، أو يطلب منه أن يذهب لجلب بطاقة دعوة لأحد الأشخاص من السيارة، وهو في الحقيقة لم يوجه أي دعوة له، إذ يذهب الأب بنفسه ويكتب بطاقة دعوة جديدة موجهة إلى هذا الرجل متهما إبنه بأنه لم يرها.

لقد علّمت الحياة في واقع قهر صعب الأب أقصى أنواع المرونة والبراغماتية، لكننا في الوقت نفسه نراه يسخرها لخير الناس وليس لمصلحته الشخصية.

وبالمقارنة مع الأم التي ضجرت من الحياة المملة وتركت أولادها وهاجرت لتتزوج رجلا آخر، نجد أن أبو شادي هو من تكفل بتربية أولاده ورعايتهم، وهو المنشغل بكل تفاصيل عرس ابنته والحريص على إنجاحه. إذ نراه يتعامل مع إدامة الحياة على أنها واجبه الوحيد.

أب وابن في الفيلم والواقع

ويقول هذا التجوال شادي إلى صديقة قديمة، تبدو تعيش حياة مختنقة بالضجر والكآبة، فتحاول الانفراد به عند تسليمه الدعوة وممارسة الجنس معه. كما تقوده الرحلة إلى لقاء إبنة عمه المحامية القوية التي ترفض الهجرة وتواصل حياتها رغم كل الظروف والخيبات بحيوية ونشاط. وتتوالى عليه صور وسلوكيات مختلفة للأقارب، كما هي الحال مع العمة التي تطلب منه تسجيل مخالفة سير ارتكبها إبنها باسمه لأنه سيسافر إلى الخارج ولا يعيش هنا.

وتتوالى المواقف التي تتكشف فيها الاختلافات بين الأب وإبنه، لكنها تصل إلى ذروتها عندما يأخذه الأب إلى مستوطنة إسرائيلية مجاورة لدعوة شخص يعمل في منصب حكومي بوزارة التعليم الإسرائيلية يصفه الأب بأنه صديقه ويساعده بينما يراه الإبن عميلا للأمن الاسرائيلي وسبق أن تسبب في اعتقاله قبل سفره.

يرفض الإبن الذهاب مع والده ويتهمه بأنه يتواطئ معه للحصول على منصب إدارة المدرسة، ويذهب الأب منفردا بعد أن يتركه إبنه، وفي غمرة ارتباكه يدهس كلبا خرج من أحد بيوت المستوطنة ويهرب. هنا توقعنا أن تتابع المخرجة هذا الخيط ومحنة الأب القانونية، بيد أنها أهملت ذلك تماما في ما تبقى من أحداث الفيلم ولم تعد له، على الرغم من أن كثيرا من الإشارات: كتحويل المخالفة المرورية لإبن العمة وغيرها، تلمح إلى أن هذا الخط ربما كان أساسيا في السيناريو.

كما يختلف الأب والإبن بشأن الفتاة التي يعيش إبنه معها في ايطاليا، وهي إبنة أحد القياديين في منظمة التحرير الفلسطينية، والذي يتهمه الأب بالبعد عن الواقع والعيش مرفها في الخارج، ولكن عندما يجبره الإبن على الحديث معه عبر الهاتف، لا يتورع أن يصف له حياة متخيلة عن المكان الذي يعيش فيه ووصف جماله بشكل غير حقيقي لكنه متناسب مع خيال الحنين الذي يعيشه الرجل المغترب.

ومع أن تركيز جاسر في الفيلم على تقديم صورة بانورامية للحياة في الناصرة، إلا أنها لم تتخل عن بناء تصاعد درامي في عملها يبلغ ذروته مع هذا الخلاف بين الأب والإبن، وكذلك موقف الأم التي تعتذر عن حضور حفل زفاف إبنتها في الربع الأخير من الفيلم، بسبب مرض زوجها بمرض خبيث يؤدي لاحقا إلى وفاته.

ولا تحل جاسر أيا من التصادمات التي طرحتها، بل تتركها تترى أمام مشاهدها، فما يهمها استمرار الحياة نفسها التي تحتفي بها صور فيلمها بمحبة ولمسة شاعرية واضحة.

من الأدب إلى السينما

لقد نجحت جاسر في هذا الفيلم أن تثبت أقدامها كواحدة من المخرجات المُجيدات القلائل في السينما العربية، بعد أن لفتت الأنظار إليها في فيلميها السابقين "ملح هذا البحر" 2008، و"لما شفتك" 2012 ، فضلا عن أفلامها القصيرة ومن أشهرها "كأننا عشرون مستحيلا".

ولاشك أن أحد أهم عناصر النجاح في مسيرة جاسر تمكنها ودربتها العالية في مجال كتابة السيناريو، إذ عُرفت بكتابة سيناريوهات كل أفلامها، وقد حصلت على أكثر من جائزة في هذا الصدد من بينها جائزة المهر في مهرجان دبي السينمائي الدولي لأفضل سيناريو عن فيلمها "ملح هذا البحر".

وقد تحدرت جاسر من خلفية أدبية في كتابة الشعر والقصة، وبدا أثر هذه الدربة الأدبية واضحا في نتاجها السينمائي بعد تحولها للعمل في السينما في منتصف التسعينيات.

وعلى الرغم من عملها مع ممثل أساسي واحد في أفلامها الروائية الثلاثة (صالح بكري)، إلا أن جاسر أثبتت قدرة مميزة على إدارة ممثليها، واستخلاص أفضل ما لديهم أمام كاميرتها. وتجسد ذلك في الفيلم الأخير في إدارتها للبكريين محمد وصالح، وقيادتها لهما للوصول الى هذا الأداء المميز، حيث ظهرا في أفضل حالاتهما في فيلمهما: باسترخاء وإيحاء بالتلقائية أمام الكاميرا، وقدرة مؤثرة على عكس الانفعالات المختلفة، فكانا أبا وإبنا في الفيلم كما هما في الواقع تماما.

ولابد من التنويه هنا أيضا إلى مدير التصوير الفرنسي أنطون إيبرليه، الذي نجح في التقاط تفاصيل المكان الفلسطيني، وتقديم تلك الصورة الشاعرية عنه على الرغم من أنه يصور في الشوارع والأماكن الطبيعية نفسها في فيلم من أفلام الطريق.

كان إيبرليه حساسا جدا في التقاط التفاصيل الصغيرة وتقديم صور تفيض بنوع من الحنين والمحبة للمكان من دون أن يخل ذلك بشرطها الواقعي وصدقيتها في نقل الواقع اليومي، ويبدو أنه قد خبر تصوير المكان الفلسطيني بعد أن صور عددا من الأفلام هناك، من بينها فيلم هاني أبو أسعد "الجنة الآن" وفيلم الممثلة والمخرجة هيام عباس "ميراث".

لندن - الغت دار فيكتوريا سيكريت للملابس الداخلية، عرض أزيائها السنوي وسط تراجع معدلات المشاهدة وانتقادات متزايدة للحدث الشهير.

وأطلق أول عرض أزياء للدار عام ،1995 وكان ذات يوم حدثًا مهمًا لمحبي ثقافة البوب، وجاذبا لملايين المشاهدين كل عام.

لكن في العام الماضي، حصل العرض على أدنى معدلات مشاهدة له على الإطلاق، ووجهت للدار انتقادات بالتمييز الجنسي والقِدم والافتقار إلى التنوع.

وقالت الشركة الأم، للعلامة التجارية، "إل براندز" إن "تطوير" إستراتيجيتها التسويقية ضمن أولوياتها.

وقال المدير المالي، ستيوارت بورغدوفر، للمستثمرين خلال مناقشة أرباح الشركة "إننا نحاول معرفة كيف يمكننا النهوض بالعلامة التجارية وإيصالها إلى العملاء بشكل أفضل".

ويشارك في عرض الأزياء السنوي بعض من أفضل عارضات الأزياء في العالم، وغالبا ما يرتدين تصميمات فنية تحتوي على الكثير من التفاصيل.

ومثل عرض الأزياء علامة فارقة في حياة العديد من العارضات العالميات بما في ذلك تايرا بانكس و هايدي كلام وميراندا كير.

ويبدو أن تغير توجهات الجمهور تجاه مثل هذه العروض قد أثرت على مبيعات الدار وعلى العلامة التجارية ككل.

فقد أثرت المبيعات الضعيفة لفيكتوريا سيكريت على أداء الشركة الأم إل براندز، حيث سجلت خسارة إجمالية في مبيعات الربع الثالث، التي أعلن عنها هذا الأسبوع، قدرت بـ 252 مليون دولار.

كما واجهت العلامة التجارية للملابس الداخلية أيضا عددا من الخلافات في الفترة الأخيرة.

ففي العام الماضي، أثار تصريح أدلى به مدير التسويق السابق في الشركة، إد رازق، لمجلة فوغ، ردود فعل غاضبة، حيث قال إن العارضات "المتحولات جنسياً" ليس لهن مكان في عروض أزياء الشركة.

واعتذر رازق في وقت لاحق عن هذه التصريحات وغادر الشركة في وقت سابق من هذا العام.

كما تأثرت سمعة شركة إل براندز أبضا بسبب صداقة مؤسسها الملياردير لي ويكسنر مع خبير المال الأمريكي الراحل جيفري إبستين.

وقد انتحر إبستين في زنزانة السجن في أغسطس/ آب من هذا العام بينما كان ينتظر المحاكمة بتهمة الاتجار بالجنس.

وكان ويكسنر قد عين إبستين مستشارًا له، لكنه قطع علاقته به في 2007،واتهمه باختلاس أموال من الشركة.

المزيد من المقالات...

- ندوة في منتدى الرواد الكبار تتأمل «دور الفن في قبول الآخر»

- الفنانة التشكيلية القطرية لينا العالي تعرض لوحاتها في عمان

- عالم فني رائع كان يُمنع تصويره خلال الحقبة السوفيتية

- بيع لوحة مُهملة في مطبخ امرأة بملايين الدولارات

- أكاديمية المسرح السويسري تقدم عروضا في عمان خلال فعاليات أسبوع اللغة الإيطالية

- "درس القرآن" لعثمان حمدي بك تُباع في لندن بأكثر من 4.5 مليون جنيه استرليني

- كيف رسم الفن الغربي صورة نمطية "غير حقيقية" للعالم العربي؟

- الكاتبة سارة السهيل تدعو لمواجهة الارهاب: بتشكيل وعي المرأة بثقافة وتربية ابنائها

- المطربة الجزائرية رجاء مزيان جمال الصوت الوجه

- "أشكال الماء" و "الخط الفاصل" معرضين في التصميم في المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة

الصفحة 38 من 93